AI 诈骗,随处可见

相比于AI幻觉,程序开发人员小路认为,AI造假更值得警惕,“它是人为利用AI生成虚假内容甚至欺诈的行为。”

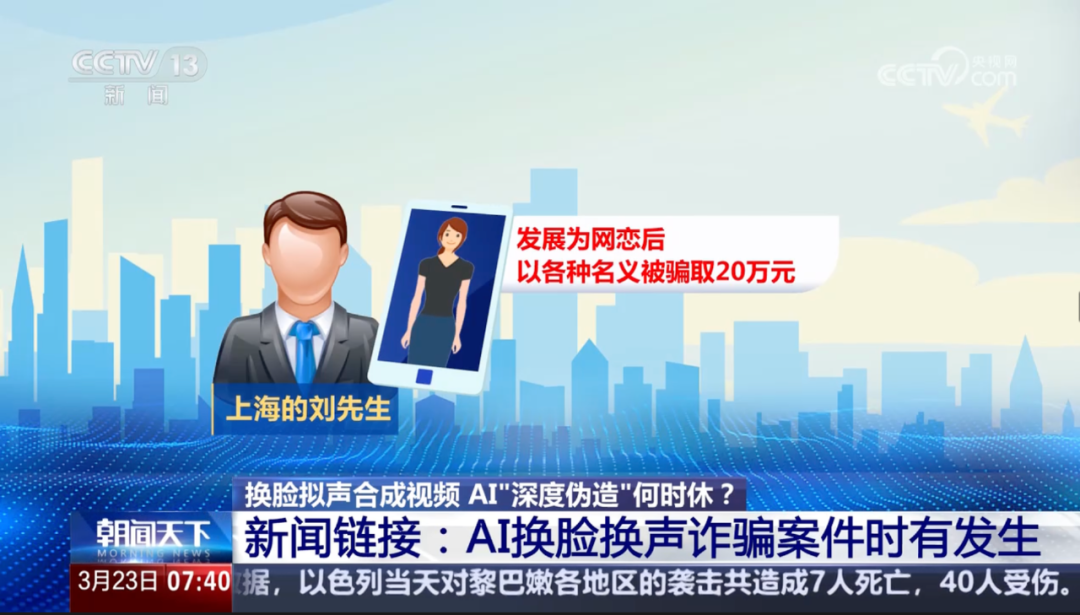

事实上,AI换脸、变声等诈骗事件已经屡见不鲜:直播间里,AI换脸“伪造院士”兜售假大米、智能剪辑炮制抗癌神药“逆天疗效”,算法精准推送“根治高血压”骗局……

2022年至2024年初,中国共发生“AI 换脸”类诈骗案近百起,累计给人民群众造成经济损失高达2亿元。

AI的伪造技术,同样困扰着在人民法院工作的法官张一涵。最近她负责的一起劳动诉讼案件中,劳动者提供的证据就被怀疑“有AI造假的可能”。

“这是一段用人单位管理者的录音,录音内容是关于强制加班并拒绝支付加班费的。但用人单位表示,该管理者并未发表过类似言论,劳动者提供的录音‘是由AI合成的’。”张一涵说。

图源:视觉中国

“这段录音在人听来完全没有任何问题。不仅语音语调正常,也能听出来其中的愤怒、激动等情绪。”张一涵说,“目前的法律法规尚未明确规定 AI 生成证据的性质、效力和认定标准,这使得在判断 AI 伪造证据的合法性时,缺乏明确的法律依据。”